�_�˓d�S �L�n����w����쐼�ɖ�8�������ƁA�����R (�W��462.8��) �̎R���Ɏ��Ђ̏W�܂鎛���ƌĂ��n�悪����܂��B

�w�O����u�˂ˋ��v�Ɍ������Đ쉈���ɕ����A���}�ʂ�� �� ���}�ʂ�̓˂�����������܂��A���{��� �� �u���̓��v�̑O�ʼnE�܂��i�ނƁA����Ɏ����ւ̊K�i�������܂� �� �K�i������āA���̂܂ܐi�ނƁA�u�Ɋy���E���}�̓��a�فv�ɓ����ł��B

�����������̃{�^�����N���b�N���Ă��������ƁA�ʐ^�ł��ē����܂��B

1995�N�̍�_�E�W�H��k�Ђő����Ɋy���̌ɗ��i����F���̒�����j�̉�����A���y���R����̈�Ղ����@����܂����B

�����̌��ʁA�G�g�����点���u���R��a�v �̈ꕔ�ƌ����闁����뉀�̐Ղł��邱�Ƃ��m�F����܂����B

���a�̑��݂͐̂��猾���`�����Ă��������ł����A�Õ�����G�}�ʂȂǂ̕��������͂���܂���ł����B

����A�Ɋy���̌ɗ��C���̍ۂɁA���̒n������400�N�̎����o�āA���X�̈�\��o�y�i���o�Ă������߁A�����`�����������������Ƃ��A�m�F����܂����B

���R��a�Ղ́A1997�N10���ɐ_�ˎs�w�蕶�����̎j�ՂɎw�肳��܂����B

�����̈�ՂƏo�y�������⒃��Ȃǂ�ۑ��E���J����ƂƂ��ɁA �G�g���������L�n����̗��j�ƕ������Љ�邽�߁A 1999�N4���ɃI�[�v�������̂��u���}�̓��a�فv�ł��B

�ٓ��ɂ́u�������C�v�Ɓu�╗�C�v�̈�\�����̂܂�荞��œW�����Ă��鑼�A��a�ł̐��������̂���Ă����⊢�Ȃǂ̏o�y�i�A�����������̏��芢�A����ɂ͏G�g�ƗL�n����̐[���ւ������������Ȃǂ��W������Ă��܂��B

�����ɂ́A���y���R����́u�ӂ��܊G�v��u���藓�ԁi���܁j�v�̃��v���J����������A���}�G�g�� �g���̐Ձh ������ɍČ����Ă��܂��B

�����̒��S�ɁA���E�O�����E����_�ЂɈ͂܂�ċɊy��������A���̉��ɑ��}�̓��a�ق�����܂��B

�G�g�����点���u���a�v�̈ꕔ����������Ă��鎑���قɓ����Ă݂܂����B

|

|

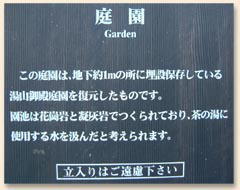

�뉀�͒n���P���ɖ��ݕۑ����Ă����\�̐^��ɕ����������̂ł��B

�G�g�������C�ɓ���Ȃ���A���̕��i�����Ă����̂��Ǝv���ƁA400�N�̗��j���щz���āA�e�ߊ��������܂��B

�̂́A���̒뉀�̎Ő��̕����Ɍ�a�������������ł��B

�뉀�ł́A���r�A��̈ڐA�ՁA�����̊�b�p�Ί_�Ȃǂ��m�F����Ă��܂��B

�ԛ���ƋÊD���g��ő���ꂽ���r�͐��[���A�R������⨁i�����Ёj�Ő����������Ă��āA�����ȑ�Œr�ɒ����悤�ɂȂ��Ă���A���̓��Ɏg�p���鐅�����̒r�ŋ��Ƒz�肳��Ă��܂��B |

|

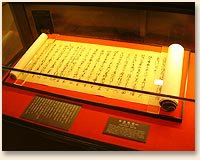

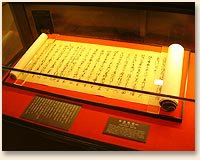

���ق��čŏ��ɖڂ��D����̂́A���ʂɓW������Ă��间�̏��芢�ł��B

�{���͔j�Ђ̌`�ŏo�y����Ă���A�W������Ă���͕̂����i�ł����A38��162cm�ƁA���͖��_�ł��B

65�����̉Ƃ𗧂��ނ����đ������Ƃ����L�^���c���Ă��܂����A�����̏���ɂ���ȗ��h�Ȋ����g�p���Ă����Ƃ������Ƃ́A ���}�̌����������悤�ȁA�҂�s��������a�������Ǝv���܂��B

|

|

�G�g�̎���̂����C�́A�����ς�A���Ō����T�E�i�ŁA���C�������̒��Ɉ����ĉ��܂��Ă��������ł��B

�����ł́A�{���̈�\�̏�ɕ��C�ꂪ�Č����Ă���܂��B

���̈�Ղł́A2��ނ̏������C����������Ă��܂����A�����ɏ��C�������点��^�C�v�������E�W������Ă��܂��B

���̗����͔��n�����i�ۉ��������߂邽�߂̍H�v�j�ŁA�L���͖�P�ł��B

���C���\�������点��悤�ɁA�V���Ⴍ���Ă��褂����ݍ���œ���悤�ȍ\���������ƌ����Ă��܂��B

�S�y��̏��ʂɍӐ�~���l�߂āA���̏�ɁA�X�m�R��~���ĐQ���ׂ�����A�������肵�āA�������Ƃ��������̕��͋C���悭������܂��B

����1��ނ̏������C�́A�S�y���ł߂����ʂ�8cm���ɒ��a��6cm�̒|���p�C�v�ߍ���ŁA����ɏ��C��ʂ��ė�����g�߂�Ƃ��������ł��B |

|

�������C�̓�ɗאڂ��Ċ╗�C�̈�\������܂��B

����͏G�g���a�ɓ|��āA���ɓ���Ȃ������╗�C�ł��B

������́A���݂̂悤�ɁA�����ɐZ����^�C�v�̂��̂ŁA�����C�i�����Ԃ�j�ƌĂ�Ă��������ł��B

�╗�C�̈�\��2��ނ���A��������A���͂ɒ����������Ȃ��Ƃ��납��A�I�V���C���A�܂��́A�g�p���Ɏ��͂ɛ햋�����炷�悤�Ȃ��̂ł������ƁA���肳��Ă��܂��B

��̊╗�C�́A���ꂼ���ӂ�210cm�A�[��65cm�̕��`�ŁA��ʂ́A���n�̂܂܂Ŏ_���S���ł��������Ă��܂��B

�쑤�̊╗�C�ł́A⨂ň����ꂽ�������┧�̗ڂ���ꓒ�̂悤�ɗ����ɗ��ꍞ�ގd�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

���F�̌�������o�y���܂����B

���͓ߒq���Ƃ����ł����A���͒��N�����g���Ă��܂����B

�L�k�̓J���V�E���̌ł܂�Ȃ̂ŁA�_���y�̒��ɖ��܂��Ă���Ԃɗn���Ă��܂��āA����c���Ă��܂���B

|

|

�y���o�y���܂����B

��v�ȃq����ʂ��������m�F�ł��܂��B

�G�g��������g���āA�L�n�̓��ɓ��������Ƃł��傤�B

|

|

�P�T�X�X�N�Q���Q���A�P�����̏Z�E�ŏG�g�̗c�Ȃ��݂ł���吴�@���������̂��A���D���v�E�q�傪���ʂ������̂ł��B

�V�Q�S�N����L�q�����Ɠ`�����Ă��܂����A��������u�L�n���N�v����́A�P�P�X�P�N�ȑO�̋L�q���������Ă��܂��B

�G�g�����点����a��A�P�T�X�U�N�̑�n�k�̗l�q�A�P�T�X�W�N�A��a�̍Č����Ɂu���̉@�v�ɐV�����N�o�����̂��G�g�����ŁA���̏ꏊ�ɐV���Ȍ�a�̌��z�𖽂������ƂȂǂ��ڂ����Љ�Ă��܂��B

|

|

|

�����ɂ����𗭂߂āA�Z����Ƃ����������@����ʓI�ɕ��y����̂́A�]�ˎ���ȍ~�ł��B����ȑO�́A�u���C�v�Ƃ����ƁA�������C�̂��ƂŁA�M�l�̈Ԉ��A�܂��́A���Â�×{�̂��߂ɕa�l���K����Ƃ���Ă��܂����B�]�ˎ���ɓ����Ă��A���ق̓��������y����܂ł́A���l���K���ɍs���Ă��܂����B

�G�g���L�n�œ����������ɂ́A�������A���߂̂悤�ȊȈՂȒ�����g�ɓZ���Ă��܂����B�����g�ɓZ�킸�ɓ�������悤�ɂȂ����̂́A�]�ˎ���ɑK�������y���Ă���̏K���ł��B

�������C�ł́A�������ʂ��ł��邾�����߂邽�߂ɁA�����̓����ɏҊ���~���l�߂���A�����Ύ��̗t�����Ƃ��Ďg�p���Ă��܂����B�T�E�i�Ɠ��l�ɁA�ł��邾�������R��������ŁA�������Ŋ��𗬂��āA�T�b�p������Ƃ������@������Ă��܂����B |

|

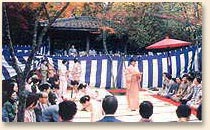

���́u���a�فv�ł́A�f�����g���āA�L�n�̗��j�ƏG�g�����̗l�q���Љ�Ă��܂��B

�G�g�͑���̒z��ȂǑ傫�Ȏ��Ƃ̑O��ɁA���т��їL�n��K��Ă��܂��B

�����ɋL�^����Ă��邾���Ť9��������ɗ��Ă��܂��B

���j��̐l���ɂ��X�g���X���������l�q���f���܂��B�L�͂ȕ����₻�̉Ƒ����ɏ����ȂǁA�L�n������u���ĂȂ��̏�v�Ƃ��Ă����p���Ă����悤�ł��B

|

�G�g�́A�痘�x��Óc�@�y��ƁA���т��� ���� ���Â��Ă���A���ł����N11��2���E3���ɗL�n�咃��G�g�̈⓿�����̂�ōÂ���Ă��܂��B |

1596�N�̌c��������n�k�ŗL�n�������œI�ȑŌ����܂������A�G�g�́A�Z�b��̕t���ւ��H����A�ی�H���ȂǁA���{�I�ȏC���𖽂��A���̌��ʁA�]�ˎ���ɂ́u�L�n�猬�v�ƌĂ��ɉh�ɂȂ���܂����B

���ꂪ�A�s��E�m���ƂƂ��ɁA�L�n�̎O���l�ƌĂ��R���ł��B |

�����̑O��ɁA�Ղ�e������A�a�̂��r��A���l��w���Ȃǂ��āA�����q�����ĂȂ������ŁA�G�g��20���̓����ɘ\��^���ĕی삵�܂����

�����̐��x�́A1883�N�ɔp�~����܂������A���N1��2���̓������ɂ́A�L�n�̌|�W�������̕����ŎQ�����邱�Ƃ��P��ƂȂ��Ă��܂��B |

1583.

1584.

1585.

1585.

1590.

1591.

1593.

1594.

1594.

1596.

1598.

1598. |

8��

8��

1��

9��

9��

9��

9��

4��

12��

7��

2��

8�� |

�@�G�g�����@

�@�G�g�����A

�@�G�g�v�ȓ����B�A������Â�

�@�G�g�v�ȓ����C�A������Â�

�@�G�g�����D�A10�� �������

�@�G�g�����E

�@(�Ռp���������A�������ŕ�������A�L�n��)

�@�G�g�v�ȓ����F

�@�G�g�����G�A����65���P�����A��a��

�@�G�g�����H�A��a���v�H

�@�c��������n�k�Ō�a��j�A�����E���Ɠ|��

�@�����̉@�i���F���}�̓��a�فj�ɐV�����N�o���A

�@�G�g�������ɐV��a�̕����𖽂���

�@�G�g���� |

9���@����̕����J�n

7���@�֔��ɂȂ�

1���@���������A2�� ���x�ؕ�

8���@�Ռp���a��

|

| �@���F�@�`�H�܂�9��̓����������Ŋm�F����Ă��܂��B |

|

631�N �����V�c ����

647�N �F���V�c ����

724�N �m�s��L�n������ċ��A���Ȃǂ�����

997�N �a�� ����

1024�N �������� ����

1128�N ���͖@�c ����

1175�N �㔒�͖@�c�E���t��@ ����

1191�N �m�m�����L�n������ċ�

1203�N ������� �v12�� ����

|

1385�N �����`�� ����

1483�N �@�@ ����

1491�N �@�_�E�є��E�@�����L�n�ŘA�̂��Ⴘ��

1517�N �����`�e ����

1583�N �G�g �v9��ȏ� ����

1621�N �ї��R ����

1805�N �ɔ\���h ����

1813�N ���R�z ����

|

|

���}�̓��a�قŗL�n����̗��j�ɂ��Ċw��A�u���@�@�t���v�ɗ������܂����B

���}�̓��a�قŗL�n����̗��j�ɂ��Ċw��A�u���@�@�t���v�ɗ������܂����B

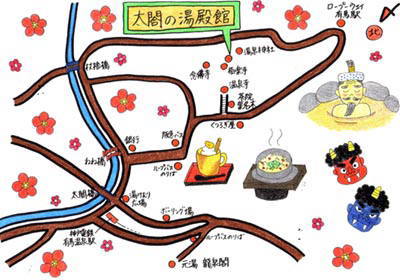

�L�n����ɐV�������т̂��X�u���났�Ɓv���ł��܂����B�u���̓��v�̑O�ʼnE�܂��Đi�ނƉE��ɂ���܂��B

�L�n����ɐV�������т̂��X�u���났�Ɓv���ł��܂����B�u���̓��v�̑O�ʼnE�܂��Đi�ނƉE��ɂ���܂��B

�@�@

�@�@